Ist Ketamin abhängig machend? – Wirkung, Risiken & Fakten im Überblick

Ketamin ist ein vielseitig eingesetztes Medikament, das ursprünglich als Narkosemittel entwickelt wurde. Heute wird es nicht nur in der Anästhesie verwendet, sondern auch in der Schmerztherapie und in der psychiatrischen Behandlung – insbesondere bei therapieresistenten Depressionen. Mit dem zunehmenden Einsatz stellt sich eine wichtige Frage: Ist Ketamin abhängig machend?

In diesem Artikel erfahren Sie:

-

Was Ketamin ist und wie es wirkt

-

In welchen medizinischen Bereichen es eingesetzt wird

-

Ob und wie eine Abhängigkeit entstehen kann

-

Welche Warnzeichen und Risiken zu beachten sind

-

Was man bei einer problematischen Nutzung tun kann

Was ist Ketamin?

Ketamin ist ein dissociatives Anästhetikum, das 1962 entwickelt und 1970 von der FDA zugelassen wurde. Es wirkt primär auf den NMDA-Rezeptor im Gehirn, blockiert diesen und beeinflusst dadurch die Verarbeitung von Schmerz, Wahrnehmung und Gedächtnis.

Zu den zentralen Wirkungen von Ketamin zählen:

-

Dissoziation (Trennung von Körper und Bewusstsein)

-

Schmerzreduktion

-

Sedierung

-

Euphorie oder Halluzinationen (je nach Dosis und Umgebung)

-

Antidepressive Effekte

Medizinische Anwendung von Ketamin

1. In der Anästhesie

Ketamin wird häufig in der Notfallmedizin oder bei Operationen eingesetzt, vor allem wenn andere Narkosemittel nicht infrage kommen – etwa bei Kindern, älteren Patienten oder in Entwicklungsländern, da es die Atmung kaum unterdrückt.

2. In der Schmerztherapie

Niedrig dosiertes Ketamin kann bei chronischen Schmerzen, wie z. B. Fibromyalgie, Komplexes Regionales Schmerzsyndrom (CRPS) oder neuropathischen Schmerzen, lindernd wirken.

3. In der Psychiatrie

In den letzten Jahren ist das Interesse an Ketamin in der Behandlung von Depressionen, Angststörungen und PTBS stark gestiegen. Besonders bei Patient*innen, bei denen herkömmliche Antidepressiva nicht wirken, zeigt Ketamin in Studien schnelle Erfolge – oft schon innerhalb von Stunden.

Esketamin, ein Nasenspray auf Ketaminbasis, ist seit 2019 in der EU und den USA zur Behandlung von therapieresistenten Depressionen zugelassen.

Ist Ketamin suchterzeugend?

Ja – aber mit Einschränkungen.

Ketamin kann abhängig machen, besonders bei unsachgemäßem oder wiederholtem Freizeitkonsum. Dabei sind zwei Arten von Abhängigkeit zu unterscheiden:

1. Psychische Abhängigkeit

Diese Form der Sucht steht im Vordergrund bei Ketamin. Die Konsument*innen entwickeln ein Verlangen nach dem Rauschzustand:

-

Gefühl der Leichtigkeit oder Loslösung vom Alltag

-

Visuelle Halluzinationen

-

Temporäres „Abschalten“ von Problemen

Das Verlangen nach dem psychischen Effekt kann dazu führen, dass Ketamin regelmäßig und immer häufiger konsumiert wird.

2. Körperliche Abhängigkeit

Im Gegensatz zu Substanzen wie Opioiden oder Alkohol ist körperliche Abhängigkeit bei Ketamin seltener. Es treten zwar gelegentlich Entzugssymptome auf, diese sind aber meist psychischer Natur:

-

Reizbarkeit

-

Schlafstörungen

-

Unruhe

-

Stimmungsschwankungen

Es gibt keine starken körperlichen Entzugserscheinungen wie Zittern oder Krampfanfälle, wie sie z. B. bei Benzodiazepinen vorkommen.

Wer ist besonders gefährdet?

Folgende Gruppen haben ein höheres Risiko, eine Ketaminabhängigkeit zu entwickeln:

-

Menschen mit psychischen Vorerkrankungen (z. B. Depression, Angststörungen)

-

Personen mit Suchtvergangenheit

-

Freizeitkonsument*innen, die hohe Dosen verwenden

-

Menschen, die Ketamin zur „Selbsttherapie“ verwenden (ohne ärztliche Kontrolle)

Im medizinischen Umfeld ist das Risiko hingegen gering – unter kontrollierter Aufsicht ist eine Abhängigkeitsentwicklung selten.

Konsummuster und Suchtpotenzial

Ketamin wird in der Freizeit meist:

-

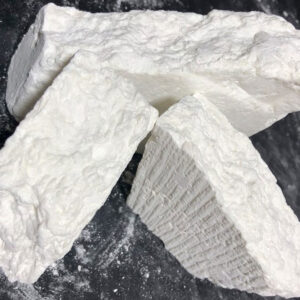

Als weißes Pulver geschnupft („Keta“)

-

Als Flüssigkeit injiziert

-

In Kombination mit anderen Drogen eingenommen

Viele Konsument*innen berichten anfangs von positiven Effekten wie Euphorie, Entspannung oder visuellen Erlebnissen. Doch bei regelmäßigem Konsum kann sich rasch eine Toleranz entwickeln, was zu steigenden Dosen führt.

Ein typisches Muster der Abhängigkeitsentwicklung:

-

Gelegentlicher Konsum bei Partys oder zur Selbstmedikation

-

Steigende Dosen oder häufigere Anwendung

-

Verlangen nach dem Zustand der Dissoziation

-

Vernachlässigung sozialer Kontakte und Verpflichtungen

-

Schwierigkeiten, mit dem Konsum aufzuhören

Langzeitfolgen und Risiken

Neben der potenziellen Abhängigkeit birgt regelmäßiger oder übermäßiger Ketaminkonsum weitere Gefahren:

1. Blasenschäden (Ketamin-Bladder)

Langfristiger Konsum kann zu schweren Blasenentzündungen, Harndrang, Inkontinenz und sogar dauerhaften Blasenschäden führen.

2. Kognitive Einbußen

Ketamin kann das Gedächtnis, die Konzentration und die Lernfähigkeit beeinträchtigen – besonders bei regelmäßigem Konsum in hohen Dosen.

3. Psychische Folgen

Chronische Konsument*innen berichten von:

-

Depressiven Verstimmungen

-

Angstzuständen

-

Depersonalisierung

-

Realitätsverlust

4. Toleranz und Dosiserhöhung

Mit der Zeit gewöhnt sich der Körper an die Wirkung – man braucht mehr Ketamin für den gleichen Effekt, was das Risiko einer Überdosierung erhöht.

Ketamin in der Therapie: Wie hoch ist das Suchtpotenzial?

In der professionellen Ketamintherapie wird das Mittel in sehr kontrollierten Umgebungen verabreicht:

-

Feste Dosierung (z. B. 0,5 mg/kg Körpergewicht)

-

Beschränkte Anzahl an Sitzungen

-

Ärztliche Begleitung und psychologische Nachbetreuung

Studien zeigen, dass das Risiko einer Abhängigkeit in diesem Kontext sehr gering ist. Die therapeutische Anwendung zielt nicht auf den Rausch, sondern auf die Veränderung neuronaler Prozesse, die Depression und Angst bedingen.

Warnzeichen einer Ketaminabhängigkeit

Wenn Sie oder jemand in Ihrem Umfeld regelmäßig Ketamin konsumiert, sollten Sie auf folgende Warnzeichen achten:

-

Starkes Verlangen nach der Substanz („Craving“)

-

Häufigerer Konsum als ursprünglich geplant

-

Vernachlässigung von Alltagspflichten

-

Rückzug aus dem sozialen Leben

-

Erfolgloser Versuch, den Konsum zu reduzieren

-

Weiterer Konsum trotz negativer Folgen

Was tun bei Ketaminmissbrauch?

1. Ärztliche Beratung

Suchen Sie das Gespräch mit einem Hausarzt, Suchtmediziner oder Psychiater. Nur so kann eine fundierte Einschätzung und Therapieempfehlung erfolgen.

2. Psychotherapie

Kognitive Verhaltenstherapie und suchttherapeutische Gespräche helfen dabei, Ursachen des Konsums zu erkennen und Strategien für Veränderung zu entwickeln.

3. Stationäre oder ambulante Entzugsprogramme

Bei starker Abhängigkeit kann eine stationäre Behandlung notwendig sein. Auch ambulante Programme (z. B. bei der Suchtberatung) bieten Unterstützung.

4. Selbsthilfegruppen

Gruppen wie Narcotics Anonymous (NA) oder spezielle Ketamin-Selbsthilfegruppen bieten Austausch, Struktur und Rückhalt.

Fazit: Ketamin kann abhängig machen – aber unter Kontrolle sicher anwendbar

Ja, Ketamin hat ein gewisses Suchtpotenzial, insbesondere bei missbräuchlichem Gebrauch oder unkontrollierter Anwendung. Die Gefahr besteht vor allem bei regelmäßigem Freizeitkonsum oder Selbstmedikation ohne ärztliche Begleitung.

Im therapeutischen Setting ist Ketamin dagegen sicher und risikoarm, solange es unter medizinischer Kontrolle verwendet wird. Die Vorteile bei schwer therapierbaren Depressionen sind vielversprechend – doch sie dürfen nicht über die potenziellen Risiken hinwegtäuschen.

Wer Ketamin außerhalb medizinischer Anwendungen nutzt, sollte sich der Gefahren bewusst sein, den eigenen Konsum kritisch hinterfragen und sich bei Unsicherheiten Hilfe holen.